2025.5.23 17:42/ Jun

米国ATD2025の感想:「AIブイブイ幻想」のなかで「疲弊する職場」!?

1.AIは「あなたのパートナー」!生産性を爆上げしようぜ!

+(プラス)

2.荒廃する職場・チーム、苦しむリーダー、倒れていく従業員!

これを何とかしなければ・・・

・

・

・

冒頭、異なるトーンの「2つのメッセージ」を並べました。

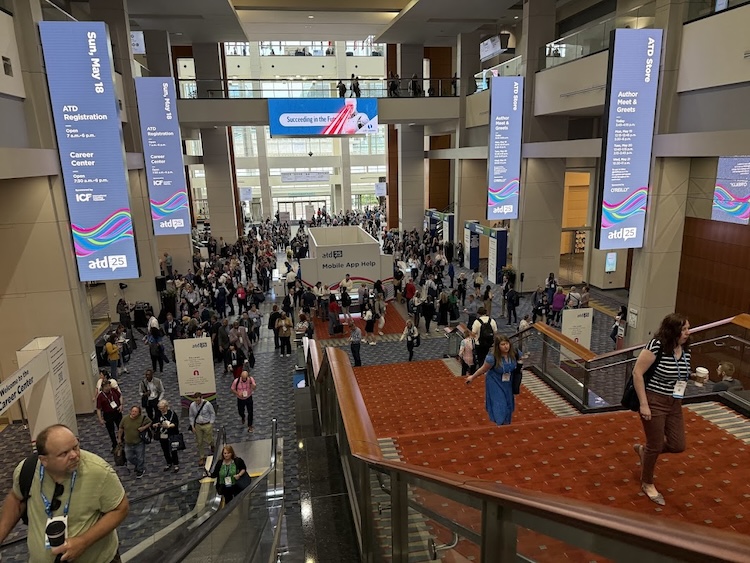

ついせんだってまで、僕は、Association of Talent Development(米国人材育成会議)に参加しておりました。米国・全世界から1万人弱の人材開発担当者が参加する、この会議で、繰り返し、繰り返し、唱えられていたのが、2つのまったく異なる方向性からなる「メッセージ」であったように、わたしには思えます。

もちろん、わたしが参加したセッションは、500件のうち20件。

この20件のセッションをもって、「会議の方向性」を語るなんざ、知的誠実さを欠いた行為と言わざるをえず、その内容には慎重にならなくてはなりません。

ただ、なんというのかな・・・。

小生、何の責任も持ちませんけど、長年の「野生の勘」というもので、カンファレンスの「前提」にながれるトーンを感じ入るところもあるのです。

さまざまな会議に出ていると、その時代の「空気感」のようなものが感じられるときがあるのです。今日は、下記の言説にまったく責任をもたず、私が感じた、この「空気感」についてお話ししましょう。

読みたい方だけ、お読みください。1ミリも一般性は主張しません。

▼

本カンファレンスを通して、どうも、僕には、

人事・人材開発には「猛烈な分断」が生まれつつある

ような気がしました。

個々のセッションの課題については、一切、触れません。

今日は、僕が「野生の勘」で感じていた「分断」について述べます。

▼

分断線の片方にあるのは、間違いなく「AI」です。

AIに尋ねれば「答え」を教えてくれる時代に、これからの私たちは、いったい、何を学べばいいのでしょう?

このことが、根底には問われているような気がします。

問われているのは、

AIが「答え」を教えてくれる時代に、

あなたがた、教育や人材開発の仕事をしている人々は、いったい、何をするのですか?

教育や人材開発には、本当に、存在意義あるんですか?

いや、あるんでしょう?

存在意義があるのだとしたら、だったら、それは何ですか?

ということです。

多くの参加者が、その答えを知りたくて、探りたくて、見いだしたそうだった。プロンプトエンジニアリングのセッションやら、AIの人材開発利用に関するセッションに出ておられました。

▼

AI系のセッションで、繰り返しカンファレンスで語られているのは、

AIは「道具」ではない!

AIは「パートナー」である!

というスローガンです。

つまり

これからの人材開発担当者は、AIを「チームメンバー」に持ち、彼らと「壁打ち」しながら、インストラクショナルデザインを行い、教育評価を行う必要がある。そして、そのためには、適切なプロンプトを用いて、AIと対話できなければならない

そんなことが、繰り返し述べられていました。

つまり、これからの働き方では、「仕事のなかで発揮する成果」の帰属は「個人」に限らない、ということですね。「個人」でなく「パートナとしてのAI込みの個人」が、「仕事のなかで発揮する成果単位(Unit)」となるのですね。

セッションのなかでは、あなたは、わずか10個のプロンプトで生産性爆上がりみたいな「情報商材」顔負けのセッションもありました。もちろん、個人的には、ほとんど「意味がないな」と感じました。

結局、AIから適切な答えを提示してもらうためには

1.ある程度の知識を人間がもち

2.論理的に、調査のスコープと方法論を決め

3.各種の制約をAIに提示したうえで

4.出てくる答えを見て、真偽判断し、キャリブレーションを行わなくてはなりません

5.そのあくなき対話は連綿とつづくのです

要するに、それを使いこなす側に、論理能力・言語能力・対話能力に代表される総合的な知的能力が必要なのです。

一方、社会に蔓延するプロンプトだけ「ペッ」って暗記して、出力される内容は、誰もが出力できる「競争優位」にならない、「あたりさわりのないこと」です。

しかし、多くの方々は、そこに飛びつきます。

しかし、それは「競争優位」にならないことが多いでしょう。

それで生産性があがるのならそれでもよいのですが、おそらくは、これまでの「価値を生まない、クソどうでもいい仕事=ブルシットジョブ」がAIに代替されるだけです。まぁ、それはありがたいことではあるのだけれども。

▼

ちなみに「AIがパートナー」というメッセージは、今後の人材開発における「研修内容」にも波及します。

これまでの研修は、

1.学習者個人が、

2.能力・スキルを高め

3.成果を出せる(転移する)ように

4.デザインされていました。

しかし、「AIがパートナー」というのであれば、「これからの研修」の「単位」は異なります。

これからの研修は

1.学習者にAIをジャブジャブ用いられる環境を与え

2.適切に「AIとパートナになれるような方法」を学習者に教え

3.二人で対話しながら

4.成果を出せるように

5.デザインする必要がある

ということになります。

イメージわきますか?

つまり、研修の対象者が「本人+AI」になるということです。

たとえば、次世代リーダーの育成に関するこれまでの研修であれば、

1.次世代リーダーに

2.戦略思考やフレームワークを教え

3.それを個人で発揮して

4.自社の経営課題を分析させ

5.提案を行わせていました。

これが、非常に典型的ですね。

しかし、これからは異なります。

次世代リーダーが「介入対象」ではありません。そうではなく「知的パートナーとしてのAIの存在」を前提とします。

この立場にたてば

1.次世代リーダーに、自分がもっともパートナーシップを築かせたいAIを選ばせ

2.AIと対話しながら、戦略思考やフレームワークで分析を行い

3.自社の経営課題を、AIとともに分析し

4.自社に関する提案を、AIとともに行う

ということになります。

もちろん、これは、企業のなかに「セキュアに利用できるAI環境」があることを前提にしています。そうでない組織は、おそらく残念ながら、「大きく出遅れるでしょう」

しかし、「セキュアに利用できるAI環境がある組織」においては、おそらく、これから研修内容で教えられる内容は、「AIをパートナーであること」を前提に組み立てられるのでないか、と思います。

企業におけるHRDは、人間の学習を通して経営・現場にインパクトを与える活動です。その介入対象は、「個々の人間」だけであるとは限りません。「AIを使うことを前提にした人間の能力」を高めてもOKなのです。

そして、このことは、企業内教育の前プロセスである「教育機関」にも、これまでの教育のあり方に再考を迫ることになるのかと思います。

企業で行う課題解決が「知的パートナーとしてのAI」を前提とするならば、教育機関は、何をおこなえばいいのでしょうか?

1.企業と同じように「知的パートナーとしてのAI」を前提にして、企業でやることの「前倒し」を行う

ということも一計でしょう。

はたまた

2.高等教育機関においてはAIと距離をおき、「知的パートナーとしてのAI」とつきあうための教養・基礎的な知識をつけることに焦点化する

ということも、また一計です。

個人的には、シャバのたいていの真実は「二項対立図式」のなかに収斂しません。

結局、1と2をいかに実現するかが、大事になってくるとわたしは思います。

2で基礎基本を学び、必ず、1の内容を入れる、ということでしょうね。

わたしはそう思います。いずれにせよ、これが分断線の片側にある、いわゆる「ユートピア」です。

▼

2点目。

既述したように、AIを使った「これからの人材開発」の模索が行われるといった話題が「陽」であるならば、

荒廃する職場・チーム

苦しむリーダー

倒れていく従業員!

という話題は、現代の企業が抱える「陰」の部分かもしれません。これに関する言及が、ここかしこで、なされていました。要するに、なかなかAIでは解決不能な職場の「泥臭い課題」が述べられているのです。前者のAIが「キラキラ世界」であるのならば、後者の世界観は「ドロドロ」です。

こちらの話題では、

・チームをいかに立て直すか?

・チームのなかのコンフリクトをいかに立て直すのか?

・爆下がりのエンゲージメントをどうするか?

・静かな退職を選ぶひとびとを、どう再活性化するか?

・リーダーシップ開発をいかに行うか?

・リーダーの感情知性の能力を伸ばすためにはどうするか?

などが語られていました。

全社の「AI」系の話題が「デジタル」であるならば、こちらは「バリバリのアナログ」、喩えてみれば「泥」のようなものかもしれません。これが分断線の、もう片方に広がるディスピアです。

しかし、この点に関しては、もう10年ー20年も前から、同じ事が語られています。

たとえば、リーダーシップ開発の概念が生まれたのは20年前。感情知性は30年以上もまえです。

すなわち、かつてから難問だとされている問題が、何一つ解決されず、余計に深刻になっている、ということでしょう。

具体的には

1.米国企業の資本主義の過剰さと、富の分配の偏りによって、一部の経営者や上級役員がが数億ー数十億の役員報酬を得る一方で、社会の90%の従業員は定収入にあえいでいる。これが「社会の分断」を招いている

=米国企業が強すぎるがゆえに、人々や社会を苦しめている

2.職場・チームの荒廃に人々が苦しんでいる

=心理的安全性や、チームワークなどを再構築するべきである

3.マネジメントの機能不全、リーダーシップ開発の乏しさが課題である

=みなをまとめられるリーダーを育成できていない

4.バーンアウトや、静かな退職、低エンゲージメントなどの状況が生まれている

=ひとびとは苦しんでいる

が生まれている、という指摘です。

会場では、再三にわたって

「アメリカの職場・従業員は、病んでいる」

「アメリカの職場・従業員は、疲れている」

「アメリカの職場・従業員は、いかれている」

という言葉が繰り返されていました。

具体的な介入策としては、

1.会社に「ケア」や「コンパッション」の概念をより投入するべきだ

2.マネジャーの仕事にかんする研究をもっとふやすべきだ

3.チームワークの行い方、チームにおける紛争解決の方法を教えるべきだ

4.ウェルビーイングを高める方法を考えるべきだ

5.チームの中に心理的安全性を担保するためには、どうすればいいのか

これが再度、繰り返し語られていることが非常に印象深いことでした。

▼

前段の「AIによる働き方・人材育成の革新」が、いわば「攻めの人材育成」ならば、後者の内容は「守りの人材育成」ともいえます。

また、前段は、人間よりも「AI」に代替されていく分野です。これはロワーの社員に顕著なのかなと思いました。あまりお金をかけずに、AI・機械化・セルフ化・自動化によって「自己責任で学ぶ環境」を創る方向にながれるのかもしれません。

後段は結局、落ちていくところは「マネジャーやリーダーへの投資」ということになるのだと思います。また、これはAIにはなかなか代替されにくい分野になります。

要するに、ここでも

低価格・AIによる代替教育 vs 高価格・対面のファシリテーションによるマネジャー・管理職教育

という風に「二極化」がおこりかねないな、と思いました。

▼

さて、以上は、ATD(米国人材育成会議)において、僕が感じていたことを書きました。

なんの一般性も、再現性も、信頼性もない、労研究者のよた話ですので、割り引いてお読みください。

そして人生はつづく

追伸.

安部さんのご紹介で、研修評価のROI測定で著名なジャック・フィリップス博士、パティ・フィリップス博士と写真をとりました。安部さん、ありがとうございました

ーーー

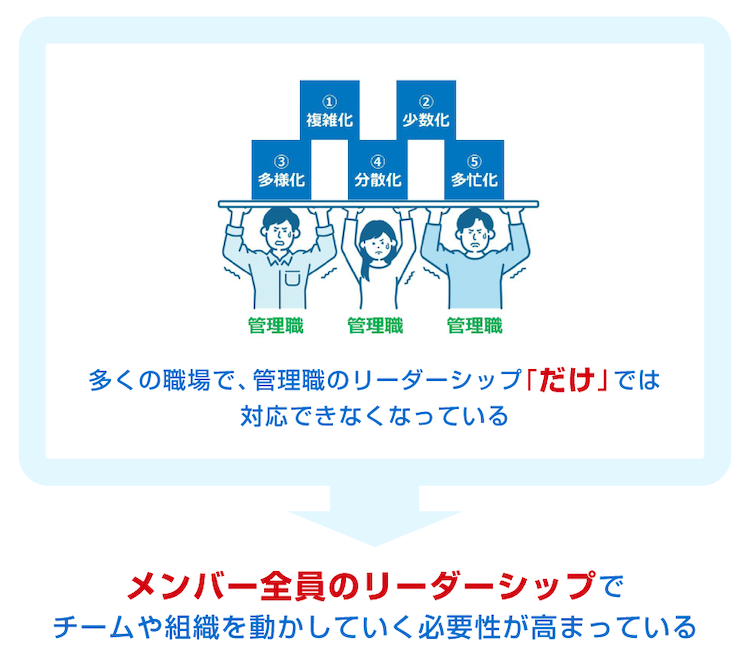

堀尾志保さんと中原の共著「リーダーシップシフト」が刊行されています。もうすでに重版出来・3刷です!(感謝)「リーダーシップ・シフト」は、1)マネジャーが「何でもひとりで指示命令する昭和型リーダーシップ」からいかに脱却し、2)全員がリーダーとも形容できる「全員参加型のチーム」をつくりあげるかを、実証的なデータに基づきながら、論じた本です。構成は井上さん、編集は宮川さん、黒川さんのお力添えをえました(感謝!)ぜひお読みいただけますと幸いです!

新刊「リーダーシップシフト」https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4800592100/nakaharalabne-22

リーダーシップシフトの内容は、研修(オンデマンドビデオ)にもなっています。この研修では、全員活躍チームを作るために、管理職に必要なメンバーへの働きかけ方を体得します。すでにTBSテレビさんのライン長研修などで活用いただいております。

どうぞご笑覧くださいませ!

全員活躍チームをつくるシェアド・リーダーシップ研修

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/training/slk.html

ーーー

新刊「シン・人事の大研究:人事パーソンの学びとキャリアを科学する」(田中聡・中原淳・日本の人事部編集部 著、ダイヤモンド社)が好評発売中です。この本は「人事パーソン自身の学びとキャリア」に焦点をあてた希有な本です。

1.人事パーソンはいかに学び直せばいいのか?

2.人事パーソンは人生100年時代、いかにキャリアを築けばいいのか?

そして

3.先輩人事パーソンは、どのように学び、キャリアを築いているのか?

をデータに基づきながら論じています。どうぞご笑覧くださいませ!

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120552/nakaharalabne-22

ーーー

立教大学経営学部 中原ゼミ5期生は「OJTを元気にするワークショップ」を共同開発。中原ゼミ4期生は、ゲームなどを活用した「内定者フォローワークショップ」を共同開発! ダイヤモンド社・ダイヤモンドヒューマンリソースさまから発売中!

https://jinzai-lp.diamond.co.jp/rp/ojt-activation-workshop/

5期生の開発した「OJTの活性化」に関しましては、10月にリリース直後から、多くの企業でご導入をいただいております。どうぞ自社のOJT指導員と新人のコミュニケーションを活性化するワークショップをご利用ください。学生からのメッセージは下記をご覧ください!

「あなたの会社をOJT指導を、さらにパワーアップさせちゃう研修」発売開始!:ダイヤモンドグループ × 中原ゼミの産学協同プロジェクトで開発された「楽しく役立つワークショップ」です!

https://jinzai-lp.diamond.co.jp/rp/ojt-activation-workshop/

1年前にリリースした4期生の開発した「内定者フォローワークショップ」の取り組みにはデンソー様、東急不動産SCマネジメント様、ラインズ様、日水コン様、リリカラ様など、なんと「150社」を超える企業で、内定者研修・新入社員コンテンツの一部として、ご利用いただいております。

立教大学経営学部 中原ゼミ、ゲームなどを活用した「内定者フォローワークショップ」を共同開発! ダイヤモンド社・ダイヤモンドヒューマンリソースさまから発売中!

https://jinzai.diamond.ne.jp/rp/prospective-employee-workshop/

先だっては、JTさまのご協力のもと(同社の三島紀子さんに心より感謝いたします)、ワークショップの実践が記事になりました。下記をご覧くださいませ。

JTの内定者懇親会が教えてくれる、内定者同士の“つながり”の大切さ

https://xn--diamond-kc4f0b9lnf.jp/articles/-/316499

内定者の論理思考力、質問力などの工場、強みの発見、内定者同士の関係構築を、オンライン・オフラインで行えます。スライド、ワークシート、動画など完全完備。企業ごとに内製化してお使いいただけます。

どうぞご高覧くださいませ!

ーーー

【ご案内】新刊「人材開発・組織開発コンサルティング」重版3刷です! 経営・現場にインパクトを残すための人材開発・組織開発の実践の仕方を7つのステップで解説させていただいております。企業人事部の方同士でお読みになると「共通言語」が生まれます。企業の人事部の方と、ベンダーの方でお読みになると、意識あわせが進むでしょう。管理職の方にお読みいただけると、自社の職場・チームのあり方が変わります。すべての方におすすめの書籍です。どうかご笑覧くださいませ!

『人材開発・組織開発コンサルティング』(AMAZON)

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478117799/nakaharalabne-22

ーーー

【ご案内】新刊「話し合いの作法」!:すべてのひとびとに、対話し、合意して、決断できるスキルを! 人事パーソンはもとより、現場のマネジャー、現場の先生方などなど「話し合い」のスキルを高めたいすべての方々にお読みいただきたい一冊です!

新刊「話し合いの作法」(AMAZON予約)

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4569851843/nakaharalabne-22

同書の内容をサクっと学べる動画も公開されています。どうぞご笑覧くださいませ!

■仲が良くても心理的安全性が低い残念な理由【中原淳 立教大学経営学部教授】

■“残念な話し合い”5つの病【中原淳 立教大学経営学部教授】

ーーー

【人事・採用ご担当者さまへ】御社で人材開発・組織開発のプロフェッショナルを採用・副業・兼業依頼しませんか?

立教大学大学院 経営学研究科 経営学専攻 リーダーシップ開発コース(以下、LDC)では、経営学を基盤にしながら、次世代のリーダーシップ開発(人材開発・組織開発)を企業・組織で推進することのできる高度プロフェッショナル人材を育成しています。

このたび、このコースを修了した大学院生の皆さん(卒業生ネットワーク:アルムナイネットワークのメーリングリスト:アルムナイネットワークは、卒業生の自主的な活動です)に対して、企業人事の皆様が「採用情報」をお届けいただけるサイトを開設いたしました!。利用上の注意をご高欄いただき、適宜、ぜひ、ご利用くださいませ。無料で情報を送付いただけます。副業・兼業の依頼の場合は、そう明記くださいませ!

■立教大学大学院・採用情報発信サイト■

https://ldc.rikkyo.ac.jp/recruit/

【立教大学大学院で大学院生として学びませんか?】

授業は「フルオンライン」。授業は金曜日夜と土曜日だけ行われており、2年間で、修士(経営学)が取得できます。来年1月に願書提出、2月に入試が予定されています。

在学生などの声、リーダーシップ開発コースでの授業の様子について知りたい方は、ぜひ、下記のニュース欄をお読みくださいませ!

ひとづくり・組織づくりの大学院での「学び」とは?

https://ldc.rikkyo.ac.jp/news/

ーーー

【アンコンシャスバイアス研修・内製化ツールキット開発!】

武蔵野大学・島田徳子先生、ダイヤモンド社の皆さん(広瀬一輝さん、永田正樹さん)との数年にわたる共同研究と、NPO法人日本ブラインドサッカー協会との連携で、スマホで手軽に受検できる「アンコンシャスバイアス測定テスト」と、内製化研修(プレゼンキット)を開発しました!。この問題は、学術的な背景などは、わたしどもが、テスト結果に基づき動画像(ビデオ)で解説させていただきます。ご利用くださいませ! ご自身の組織にもっともフィットしたアンコンシャスバイアス研修をつくることができます。どうぞご利用くださいませ!

■アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)のWebページはこちら!■

https://jinzai.diamond.ne.jp/ub/unconscious-bias/

ーーー

新刊「チームワーキング」がオンライン管理職研修になりました。JMAMさんからのリリースです(共同開発をさせていただいた同社の堀尾さん、ありがとうございました。中原は共著者の田中聡さんと監修をつとめさせていただきました)。どうぞご笑覧ください!

「チームワーキング研修版」リリースされました!

https://www.jmam.co.jp/hrm/training/special/teamworking/

「チームワーキング」が「アセスメントを絡めた管理職研修」として利用されております。モニター利用各社の人事担当者の皆様、開発担当者の堀尾さんと、座談会をさせていただきました。ぜひご覧くださいませ!

チームワーキング座談会

チームワーキング座談会

https://www.jmam.co.jp/hrm/training/special/teamworking/case/index.html

書籍「チームワーキング」の方も、おかげさまで「重版」を重ねております。応援いただいた皆様に心より感謝いたします。

https://amzn.to/3esCOrW

すべてのリーダー、管理職にチームを動かすスキルを!

ニッポンのチームをアップデートせよ!

ーーー

職場診断ツール&ワークショップ「OD-ATRAS(オーディ・アトラス)」が多くの職場で使われはじめています。サーベイはもとより、それをいかに「フィードバック」するかに焦点をあてたツールです。ワークショップも開発しております。どうぞご笑覧くださいませ!

職場診断ツール&ワークショップ「OD-ATRAS」 (パーソル総合研究所・中原の共同開発)

https://rc.persol-group.co.jp/consulting/survey/service/od-atlas.html

ーーー

【好評発売中】1on1のコツをまとめた映像教材を、中原とPHPさんで共同開発しました。上司用、部下用あります。1on1について「同じイメージ」をもつことができます。どうぞご笑覧くださいませ!

上司と部下がペアで進める 1on1 振り返りを成長につなげるプロセス(上司用)

https://www.php.co.jp/dvd/detail.php?code=I1-1-061

経験を成長につなげる1on1(部下用)

https://www.php.co.jp/dvd/detail.php?code=I1-1-061

ーーー

【祝・eラーニング完成!】中原淳監修「実践!フィードバック」eラーニングコース完成しました。リーダー・管理職になる前には是非もっていたいフィードバックスキルを、PC、スマホ、タブレット学習可能です。ケースドラマでも学べます!

中原淳監修「実践!フィードバック」eラーニングコース:Youtubeでデモムービーを公開中!

https://youtu.be/qoDfzysi99w

「実践!フィードバック」コース ありのままを共有し、成長・成果につなげる技術(PHP)

https://www.php.co.jp/el/detail.php?code=95123&fbclid=IwAR2he6Z_PTe3YiahcnCv3z9pNRXvrajPwVaRS8LLAYFkbWVH167qHDfYF5Q

ーーー

新刊「フィードバック入門:耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術」絶賛発売中、13刷重版出来です!。AMAZON総合13位、1位(マネジメント・人材管理カテゴリー、リーダーシップカテゴリー)を記録!年上の部下、若手のトンガリボーイ、トンガリガール。職場には、多様な人々が集っています。難易度の高い部下育成に悩む管理職向けの新書です。どうぞご笑覧くださいませ。スピンアウト企画にDVD教材「フィードバック入門」、研修、通信教育もあります。こちらもどうぞご笑覧ください。

フィードバック入門

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4569832903/nakaharalabne-22

『フィードバック入門』スピンアウト企画

https://www.php.co.jp/seminar/feedback/

ーーー

【泣くな!新米管理職!】

おかげさまで10刷重版出来。「駆け出しマネジャーの成長論」は、「実務担当者」から「新任管理職」への役割移行をいかに進めるかを論じた本です。「脱線」をふせぎ、成果をだすためには「7つの課題」への挑戦が必要であることを解説しています!全国の管理職研修で用いられています。どうぞご笑覧くださいませ!

「駆け出しマネジャーの成長論」

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4121507223/nakaharalabne-22

パーソル総合研究所と中原は、このテキストをもとにした「マネジャーになる研修」を開発しました。種部吉泰さんとディスカッションは、非常に楽しいものでした。このコースについても、どうぞご覧くださいませ!

「マネジャーになる」 研修:プレイヤーからマネジャーへの移行期支援プログラム

https://rc.persol-group.co.jp/seminar/become-a-manager.html

ーーー

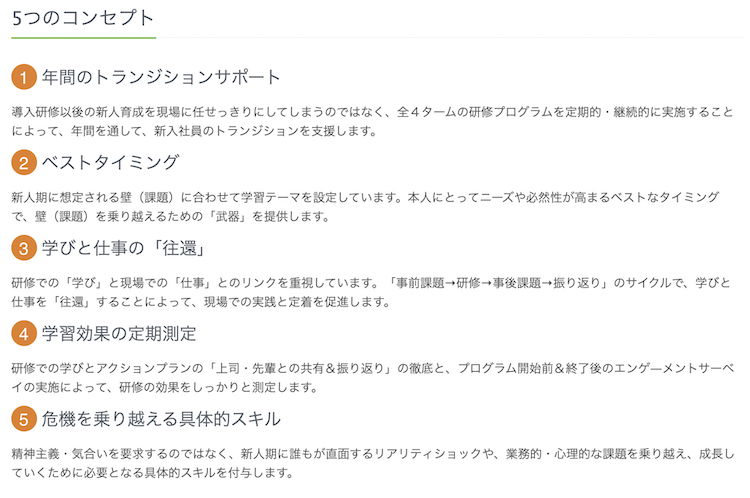

Diamond Transition Program for Freshers(オンライン新人研修)

「新人研修をアップデートするための5つのコンセプト」に基づいて開発された、中原が監修をつとめる新人研修プログラムです。全4回にわたって実施する「オンライン研修」と「現場での実践&振り返り」を往還することによって、新人期に直面する壁を乗り越え、トランジションを果たせるよう手厚くサポートできるようになっています。経験学習を習慣化するほか、ストレスマネジメント、フィードバック、ジョブクラフティングなどについて学ぶことができます。

Diamond Transition Program for Freshers(オンライン新人研修)

https://jinzai.diamond.ne.jp/items/k00HD0024/

OJT指導員向け・短時間&動画で学べる 部下育成スキルの動画もございます。中原が新人育成のポイントについて解説しています!

短時間&動画で学べる 部下育成スキル・解説動画

https://jinzai.diamond.ne.jp/items/000HD6260/

ーーー

新刊「研修評価の教科書」好評発売中です。アカデミックな知見に根ざしつつも、実際の企業のなかで実践可能な研修評価とは、いかにあるべきか。「企業における」研修評価のあり方を論じた本です。質問事例などのワークシートなどもついております。3つの企業事例も含まれています。どうぞご笑覧くださいませ。

新刊「研修評価の教科書:数字と物語で経営・現場を変える」

https://amzn.to/3ta9mhf

ーーー

新刊「M&A後の組織・職場づくり入門」発売中です。AMAZON「企業再生」カテゴリー1位を記録しました(感謝です!)。

これまで税務・法律の観点からしか語られなかった「企業合併(M&A)」の問題に対して、ひとと組織(人材開発・組織開発)の観点からアプローチし、シナジーを生み出す可能性を考えます。

M&Aという「巻き込まれ事故」に関わってしまった経営企画・人事・現場の管理者・リーダーの皆様にぜひお読み意いただきたい一冊です!

購入はこちら!「M&A後の組織・職場づくり入門」

https://amzn.to/3v0P0bE

ーーー

拙著「経営学習論」の増補改訂版が、東京大学出版会より刊行されました。新たに「リーダーシップ開発」の章を追加し、カバーの装いも変わっています。人材開発の基礎的な理論を体系的に学べる一冊です。どうぞご高覧くださいませ!

「経営学習論」

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4130402951/nakaharalabne-22

ーーー

「組織開発の探究」HRアワード2019書籍部門・最優秀賞を獲得させていただきました。「よき人材開発は組織開発とともにある」「よき組織開発は人材開発とともにある」・・・組織開発と人材開発の「未来」を学ぶことができます。理論・歴史・思想からはじまり、5社の企業事例まで収録しています。この1冊で「組織開発」がわかります。どうぞご笑覧くださいませ!

「組織開発の探究」

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478106444/nakaharalabne-22

ーーー

「中小企業の人材開発」(中原淳・保田江美著、東京大学出版会、2021年)マニアックなガチ・学術研究書なのですが、発売10日で重版出来となりました。ありがとうございます。中小企業の人材開発メカニズムに接近を試みています。どうかご笑覧くださいませ!

「中小企業の人材開発」

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4130402978/nakaharalabne-22

ーーー

「女性の視点で見直す人材育成」(中原淳・現ALL DIFFERENT社著)が重版出来!1万部突破です!AMAZONカテゴリー1位「企業革新」「女性と仕事」を記録しました!。女性のキャリアや働くことを主題にしつつ、究極的には「誰もが働きやすい職場をつくること」を論じている書籍です。7000名を超える大規模調査からわかった、長くいきいきと働きやすい職場とは何でしょうか? 平易な表現をめざした一般書で、どなたでもお読みいただけます。どうぞご笑覧くださいませ! ALL DIFFERENT社で、本書のもとになった調査を用いた女性向け、管理職研修などが提供されています

「女性の視点で見直す人材育成」

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478102902/nakaharalabne-22

ALL DIFFERENT社

https://www.all-different.co.jp/

ーーー

【注目!:中原研究室記事のブログを好評配信中です!】

中原研究室のTwitterを運用しています。すでに約44000名の方々にご登録いただいております。Twitterでも、ブログ更新情報、イベント開催情報を通知させていただきます。もしよろしければ、下記からフォローをお願いいたします。

中原淳研究室 Twitter(@nakaharajun)

https://twitter.com/nakaharajun

最新の記事

ブログ一覧に戻る

ブログ一覧に戻る